.

L’Età dell’impero a Roma si apre nel 29 a.C. con l’ascesa al potere di Augusto. Egli ha promosso un programma culturale volto alla glorificazione di sé e della sua stirpe, quella della gens Julia.

In campo edilizio, ciò si è tradotto in una serie di monumentali interventi nella capitale; l’arte figurativa si è invece orientata alla codificazione di uno stile di corte, capace di idealizzare la figura dell’imperatore, soprattutto attraverso il ritratto.

Il ciclo scultoreo collocato nei portici e nelle esedre del Foro di Augusto esemplificava l’identificazione tra la discendenza sacra della gens Julia, che affonda le sue radici nel mito di Enea, con lo stesso Stato romano.

Era peraltro questo l’obiettivo propostosi da Augusto nel commissionare a Virgilio la stesura dell‘Eneide.

Coerentemente, sotto il profilo stilistico, le produzioni figurative e gli interventi architettonici al tempo di Augusto seguirono un vero e proprio programma classicista, sintesi dei modelli ellenistici e del realismo romano.

Con Augusto e con i suoi successori della famiglia Giulio-Claudia, la ritrattistica ha svolto un ruolo fondamentale nella ricerca di consenso, trovando l’espressione più congeniale proprio nell’effigie del princeps.

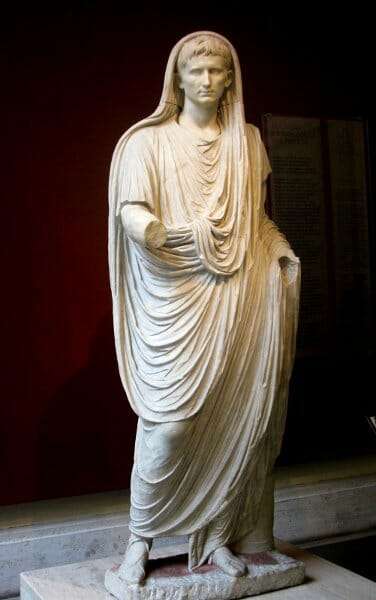

Nelle due statue che raffigurano Augusto come Augusto loricato e Pontefice Massimo è evidente la ricerca, nella posa e nelle vesti, di un atteggiamento di tipo esortativo. Le pose idealizzate talvolta contrastano con il realismo dei volti, che seguono la tradizione etrusco-romana.

La statua di Augusto loricato, ovvero vestito di corazza, ritrae l’imperatore in piedi e in veste di capo militare. La finalità celebrativa dell’opera è evidente nell’iconografia dei rilievi sulla corazza. Essi trattano della restituzione nelle mani di Tiberio delle insegne tolte a Crasso nel 53 a.C. dai Parti.

Il gesto del braccio levato è allo stesso tempo fermo e rassicurante, come conviene ad un comandante che arringa le truppe.

L’opera mostra l’assimilazione augustea dei canoni della scultura greca: l’equilibrio del gesto e della posa, l’idealizzazione del volto, l’accurata ricerca del chiaroscuro, rimandano alla statuaria classica. A differenza di un eroe greco, l’imperatore indossa la corazza, che però è quasi un velo, sottile al punto da far cogliere le forme tornite del busto. L’accompagnano il mantello e la tunica, tutti accuratamente incisi.

L’attenzione al dettaglio attenua l’idealizzazione dei gesti, rendendo più concreta la figura.

L’immagine di Augusto è tuttavia tipizzata: egli non ha un’età definibile ed il suo volto esprime serenità e distacco. Tutti possono riconoscere nella statua l’effigie del princeps, ad esempio cogliendo negli occhi quella forza che, secondo Svetonio, faceva «abbassare lo sguardo ad ogni interlocutore

.

Da STORIA DELL’ARTE v.1, di G. Dorfles, M. Ragazzi, C. Maggioni, M.G. Recanati – Atlas

Foto: Rete